こんにちは。盟生総研株式会社の足立です。

「Web広告を出しているのに、なかなか成果につながらない…」

「SNSもブログも頑張ってるけど、正直“何がうまくいってるのか”分からない…」

そんな悩みを感じている方は多いのではないでしょうか。

実は、Webマーケティングの成果を大きく左右するのは、**“やり方”ではなく“回し方”**なんです。

どんなに良い施策も、実行した後に“検証と改善”を繰り返さなければ、成長は止まってしまいます。

成功している企業は例外なく、PDCA(Plan・Do・Check・Action)サイクルを軸にWebマーケティングを運用しています。

この記事では、

・PDCA型マーケティングの基本と実践の流れ

・中小企業でもできるデータ分析と改善手法

・継続的に成果を伸ばす「仕組み化」のポイント

を、500社以上のマーケティング支援実績をもつ盟生総研が、実践的な視点で解説します。

「頑張っているのに成果が出ない…」そんな状況を抜け出し、“改善し続けるマーケティング体制”を作る第一歩にしましょう。

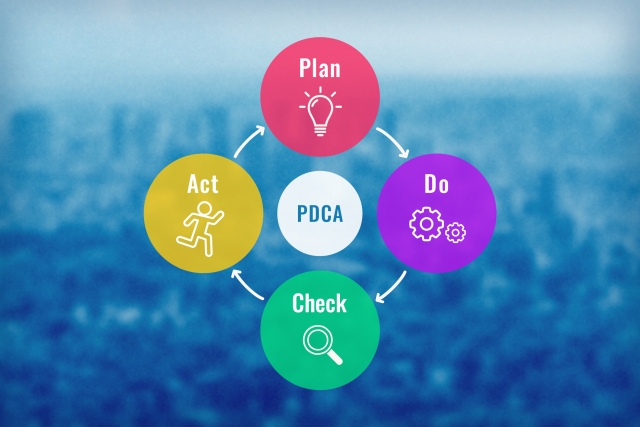

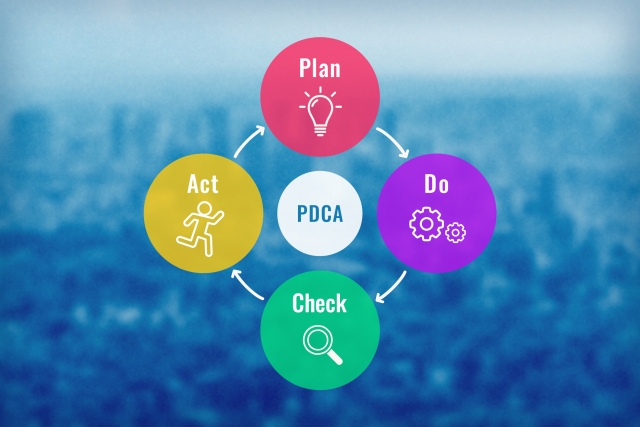

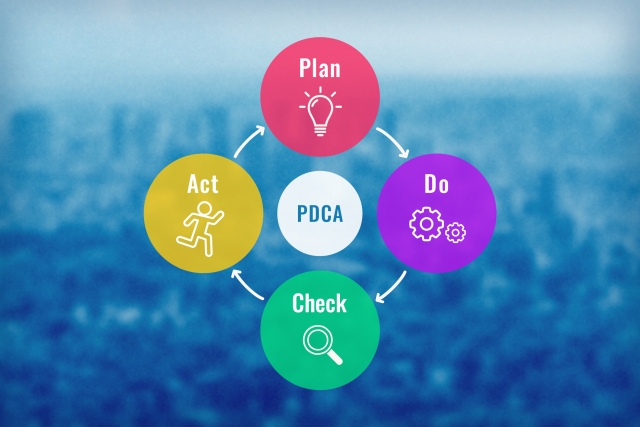

PDCAとは?Webマーケティングで成果を出すための基本概念

そもそもPDCAとは何か?4つのステップを整理

PDCAとは、Plan(計画)→Do(実行)→Check(検証)→Action(改善)の4段階を循環させる仕組みのことです。

Webマーケティングでは、広告・SEO・SNSなどの施策を実行して終わりではなく、“検証と改善を繰り返すこと”が成長の原動力になります。

PDCAを正しく回せば、失敗は「損失」ではなく「次の打ち手を見つけるヒント」に変わります。

なぜWebマーケティングにPDCAが必要なのか

Webの世界は日々変化しています。アルゴリズムのアップデート、SNSのトレンド、消費者心理の変化——。

このスピードの中で成果を出し続けるには、「一度作って終わり」ではなく、常にアップデートする思考が欠かせません。

PDCAを回すことで、データをもとに判断し、改善の根拠を明確にできます。

「やりっぱなし」マーケティングが成果を出せない理由

「広告を出したけど、反応が悪かった」「記事を書いたけど、アクセスが伸びない」。

こうしたケースの多くは、“検証”を省いてしまっていることが原因です。

やりっぱなしでは、原因が曖昧なまま次の施策を打つことになり、努力が点で終わってしまうのです。

成功企業は“検証と改善”をルーティン化している

成果を上げている企業ほど、PDCAを「習慣」にしています。

毎月のレポートやミーティングでデータを振り返り、数字をもとに次の一手を考える。

これを繰り返すことで、マーケティングは“偶然の成功”ではなく、“再現性のある成功”になります。

WebマーケティングにおけるPDCAサイクルの具体的な回し方

Plan(計画):目標設定と戦略立案

「とりあえず広告を出す」ではなく、まずは明確なゴールを設定することが最優先です。

「売上を10%アップ」ではなく、「問い合わせ件数を月30件にする」といった定量的なKPIを設定しましょう。

ペルソナ設定とKPI設計の重要性

想定顧客(ペルソナ)を明確にすると、訴求軸がブレません。

「誰に」「どんな価値を」「どの手段で」届けるかを明確にすることで、広告文・SNS投稿・LP構成すべてが一貫します。

「短期効果」と「長期効果」を両立させる計画術

広告で即効性を狙う一方で、SEOやSNSでの中長期的な集客も設計に入れるのが理想です。

PDCAの“P”は、スピードと持続性のバランスを取るステージでもあります。

Do(実行):広告・SNS・SEOを目的別に運用

実行段階では、「施策を増やすこと」よりも「検証可能な仕組み」を意識しましょう。

小さなテスト広告、少数の投稿、限定キャンペーンなど、検証できる単位で動くことが成功の近道です。

広告運用のポイント:少額でも“テスト思考”で動く

大きな予算よりも、データを集める姿勢が重要です。

CTR(クリック率)・CPA(獲得単価)を確認し、どの訴求やクリエイティブが反応しているのかを見極めましょう。

SNS発信とSEO施策を連動させる方法

SNSでの発信はSEOにも好影響を与えます。

投稿テーマとブログ記事のキーワードを連動させることで、検索とSNSの両方から流入を獲得できます。

Check(検証):データ分析と課題抽出

検証では、データを「見る」だけでなく「読む」ことが大切です。

数字の裏にあるユーザー行動を読み解くことで、改善すべきポイントが見えてきます。

Googleアナリティクス・Search Consoleで見るべき指標

アナリティクスでは「滞在時間」「直帰率」「コンバージョン率」、

サーチコンソールでは「クリック数」「CTR」「平均掲載順位」を確認し、“どこで離脱しているか”を特定しましょう。

定量データ×定性データの両面から評価する

数字だけでなく、口コミやアンケートなどの「声」も重要なデータです。

ユーザーの心理を踏まえて課題を分析すると、改善の質が格段に上がります。

Action(改善):施策の再設計と仕組み化

改善は「問題を修正する」だけでなく、「次の成長ステップを作る」工程です。

得られたデータをもとに、施策の優先順位をつけて再設計します。

効果検証から改善案を導き出す流れ

仮説を立てる → 小さく試す → 検証 → 拡大。

この流れを繰り返すことで、成果を出し続けるマーケティング基盤ができます。

チームでPDCAを継続させる運用体制の作り方

1人の担当者に依存するのではなく、チームで数値を共有し改善案を出す仕組みを構築しましょう。

「数値をオープンにする文化」がある企業は、改善スピードが圧倒的に速いです。

中小企業がPDCA型マーケティングで成果を上げるコツ

まずは“小さく回す”ことから始める

完璧な仕組みを作ろうとすると、いつまでも始まりません。

まずは1つの広告や1つのSNS施策から始めて、小さな成功を積み重ねることが大切です。

データ分析を難しく考えすぎない

分析とは「何が良かったのか/悪かったのか」を整理すること。

複雑なツールよりも、まずは月次で数字を見直す習慣をつけることが最初の一歩です。

広告・SNS・HPを連動させて“成長の循環”を作る

広告で集めたユーザーをSNSで関係構築し、最終的にHPで成約につなげる。

この一連の流れを1つのストーリーとして設計することが、安定集客のカギです。

集客導線を1本のストーリーにする設計方法

「認知→興味(教育)→比較→行動(購入)」という顧客の心理ステップに沿って、情報を配置する。

これができると、広告とコンテンツが“勝手に売ってくれる”状態になります。

経営者が押さえておくべき「改善サイクル思考」

数字を見ることは経営判断そのものです。

マーケティングを“感覚”ではなく“仕組み”で動かすことで、再現性の高い集客を実現できます。

PDCAが機能していないときに見直すポイント

計画があいまい:ゴールが数値化されていない

「なんとなく成果を出したい」では、改善も検証もできません。

目的を「数値化」しないと、成功も失敗も判断できないのです。

検証不足:データを見ても“原因分析”ができていない

グラフを見るだけで終わっていませんか?

データの“意味”を解釈し、「なぜそうなったのか」を考えることが本当の分析です。

改善が継続できない:属人的な運用に陥っている

個人に依存したマーケティング体制は、改善が止まる最大の要因です。

誰でも再現できる“仕組み化”が重要になります。

改善サイクルを“仕組み化”するチェックリスト

- 毎月のデータ共有会がある

- 改善提案を出せる環境がある

- 成果指標が全員に見える

この3点が整えば、PDCAは自走し始めます。

成功企業に学ぶ!PDCA型Webマーケティングの実践事例

事例①:月間リード数を3倍にしたBtoB企業の改善プロセス

リード獲得用LPを複数検証し、CTA文言とクリエイティブを細かくテスト。

結果、問い合わせ数が3倍に増加し、CPAを40%削減。

事例②:SNSと広告を連携して売上を伸ばした小売業の事例

Instagramで話題を作り、そのまま広告で再ターゲティング。

「SNSで見た商品を買いたい」という行動導線を設計し、広告ROIが1.8倍に向上。

事例③:PDCAを仕組み化して社員主導の集客体制を実現

毎週の改善ミーティングを実施し、社員全員でデータ分析を共有。

トップダウンではなく**“現場主導のPDCA”**にしたことで、集客が安定化した。

成功事例に共通する「データドリブン思考」と「改善文化」

成功企業の共通点は、データを「責める材料」ではなく「次の行動の材料」として扱うことです。

この“文化”がある企業は、どんな環境変化にも対応できます。

まとめ:PDCAは“終わりのない改善”が成果を生む

「一発当てる」より「回し続ける」ことが勝利の鍵

Webマーケティングにゴールはありません。

勝ちパターンを見つけるのではなく、勝ちパターンを更新し続ける仕組みを作ることが大切です。

データを味方にすればマーケティングは怖くない

数字を見れば、改善すべき箇所は必ず見えてきます。

感覚から脱却し、データを“安心材料”として使う習慣をつけましょう。

今日からできる“ミニPDCA”で集客を改善しよう

いきなり全体を見直す必要はありません。

1つの広告、1本の投稿、1ページの改善からでも、PDCAは始められます。

小さな改善の積み重ねこそが、継続的な成長への最短ルートです。

📩 WEB集客・マーケティングの無料相談はこちら

「施策を回しているのに成果が見えない」

「PDCAを仕組み化したいけど、どこから始めるべき?」

そんな悩みをお持ちの方は、これまで500社以上のマーケティング支援を行ってきた盟生総研が、

あなたの事業に最適な改善プランをご提案します。

まずはお気軽にお問い合わせください。